Pemberontakan Cimareme 1919: Kala Ulama Melawan Kezaliman Pajak Pemerintah Kolonial

Sen, 3 Juni 2024 | 19:12 WIB

Wilayah Cimareme Garut zaman lampau (Foto: repro dari buku Haji Hasan Arif Riwayat Hidup dan Perjuangannya yang disusun Sutrisno Kutoyo)

Agung Purnama

Kolomnis

Sejak masa kekuasaan negara-negara tradisional (kerajaan), masa negara kolonial (Hindia Belanda), hingga terbentuknya negara modern, pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas apa yang menjadi milik rakyatnya, adalah sebuah kebiasaan yang terus dipraktikkan.

Pada zaman klasik, raja-raja atau para bupati memungut upeti sebagai bentuk penghambaan. Pada zaman kolonial ada pungutan seperti sistem Heerendiensten (pajak tenaga) masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811), ada sistem Land Rent (pajak sewa tanah) masa Thomas Stamford Raffles (1811-1816), atau sistem Tanam Paksa (1830-1870) era Gubernur Jenderal Van Den Bosch. Hingga pada jaman sekarang, muncul berbagai model iuran wajib sejenis pajak, retribusi, bea, cukai, dan lain-lain.

Pada dasarnya, pajak dan pungutan lain sejenis itu adalah mekanisme birokratik administratif yang lumrah dan legitimate dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pajak sebagai fungsi finansial ekonomis dapat menjadi sumber penghasilan untuk modal kapital bagi penyelenggaraan negara, terutama dalam konteks negara-negara modern saat ini.

Sementara sejak era lama, fungsi lain dari pajak adalah sebagai instrumen politik untuk menegaskan kekuasaan teritorial, di mana subjeknya adalah warga dari wilayah tempat negara itu berkuasa. Melalui pajak, rakyat diukur sejauh mana exercising loyalties-nya kepada negara.

Akan tetapi, yang selalu menjadi diskusi dan wacana yang mengemuka terkait pajak adalah persoalan tingkat eksploitatif, tentang seberapa jauh pajak tersebut tidak memberatkan, dan distribusi pemanfaatannya dirasa berkeadilan. Pungutan pajak tanpa dikembalikan kemanfaatannya kepada masyarakat, sepanjang sejarah telah banyak menimbulkan gejolak.

Dalam konteks masa lalu, watak pemerintahan kolonial yang eksploitatif dalam perpajakan tanpa disertai pendistribusian manfaat yang berkeadilan seringkali menimbulkan gejolak perlawanan dari masyarakat. Satu contoh, pada tahun 1919 terjadi geger Cimareme di Garut Jawa Barat, yang oleh Sartono Kartodirdjo dikategorikan sebagai salah satu gerakan nativistik dalam periode radikalisme agraria, yang dipimpin oleh seorang ulama bernama Haji Hasan Arif (Kartodirdjo, 1992: 75).

Di tengah krisis ekonomi global akibat Perang Dunia Pertama (1914-1918), pada tahun 1918 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan wajib jual padi, dimana para petani dipaksa menjual padinya kepada pemerintah sebanyak 4 pikul (60 kg) per bahu (7.000 m2 ) dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah (Somara, 1969: 51).

Cara penjualan secara paksa yang demikian menimbulkan ketidakpuasan Haji Hasan Arif. Apalagi sebelumnya, ia juga mendapat paksaan dari pemerintah untuk supaya mengurangi tanaman tembakaunya, dan harus diganti dengan tanaman padi (Kartodirdjo, 1992: 76).

Haji Hasan Arif kemudian mengajukan keberatan kepada lurah Sukasari, serta disampaikan kepada camat Banyuresmi. Haji Hasan Arif berpendapat, penyetoran padi sebanyak itu akan memberatkan rakyat dalam penyediaan pangannya. Dengan peraturan itu, Haji Hasan Arif sendiri diwajibkan menyetor 40 pikul (2.400 kg), dari sawahnya yang memiliki luas 10 bahu (70.000 m2).

Sementara bagi para petani yang tidak sekaya Haji Hasan Arif, diharuskan menyetor sebanyak 100-150 kg padi tentu akan menggoncangkan ekonomi rumah tangganya. Pada saat itu, kebanyakan petani hanya memiliki sawah seluas 200 bata dengan hasil 1000 kg padi. Jumlah itu masih dikurangi ongkos penggarapan sejumlah 300 kg, sehingga tersisa 700 kg. Kalau pemerintah memaksakan peraturannya, sisa padi yang dimiliki petani hanya 600 kg untuk bekal hidupnya (Kutoyo, 1984: 35-36).

Haji Hasan Arif juga mengirim surat kepada Bupati Garut, R.A.A. Suria Kartalegawa, yang isinya memohon agar Pemerintah mempertimbangkan usul masyarakat Cimareme, yaitu menurunkan setoran padi menjadi satu pikul per bahu. Bupati Garut menanggapi surat ini dengan mengutus Wedana Leles, Raden Kusumahardja, untuk membawa pesan kepada Haji Hasan Arif, yang mana usulan dari Haji Hasan Arif tersebut ditolak. Wedana Leles malah memerintahkan agar masyarakat Cimareme menuruti peraturan pemerintah.

Dalam pemberitaan surat kabar Het Nieuws Van Den Dag No. 169 edisi 29 Juli 1919, dari Wedana Leles tersebut Bupati Garut mendapat laporan bahwa Haji Hasan Arif akan memberontak, bahkan sudah menyiapkan berbagai senjata tajam, dan kain baju berwarna putih serta berbagai jenis jimat. Atas dasar laporan ini juga, asisten residen kemudian meminta Residen agar mengirimkan patroli militer ke daerah Cimareme.

Kondisi yang demikian membuat Haji Hasan Arif bermusyawarah dengan para pengikutnya untuk menentukan sikap; apakah akan menyerah, melarikan diri ke tempat aman, atau melawan sekuat tenaga? Dengan semangat perang sabil, Haji Hasan Arif memilih opsi yang terakhir, yaitu melawan.

Pada Jum’at 4 Juli 1919 Bupati Garut, Asisten Residen, dan Kontrolur, datang ke Cimareme dengan dikawal oleh 27 anggota pasukan polisi yang dipimpin seorang Komandan Detasemen, ditambah 60 personel Veld Politie (polisi desa) bersenjata senapan. Mereka melakukan dialog dengan Haji Hasan Arif yang pada saat itu disertai para sahabat, serta para pengikutnya yang siap berjihad (Kutoyo, 1984: 44-47).

Oleh karena perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, tiga hari berikutnya, yaitu Senin 7 Juli 1919, Patih (Wakil Bupati) Garut, penghulu, serta beberapa orang wedana, disertai sepasukan polisi, datang kembali ke Cimareme. Menyusul kemudian datang Bupati Garut dan Residen yang diiringi satuan militer. Kali ini, kedatangan pihak pemerintah ke Cimareme menimbulkan geger (keributan). Rumah Haji Hasan Arif dikepung dan ditembaki, para pengikutnya yang berusaha melawan dibunuh atau ditangkap oleh polisi militer pemerintah (Kartodirdjo, 1992: 77).

Haji Hasan Arif sendiri terbunuh, sebagaimana diberitakan surat kabar Het Nieuws Van Den Dag No. 169 edisi 29 Juli 1919 dalam tajuk Verslag Van de Garoet Commissie sebagai berikut:

Achter het raam werd Hadji Hassan dood gevonden met een schot door het hoofd en de daarvoor gebonden amulet, de eene hand gebald tot een vuist voor de borst, de andere met een kris opgeheven (Di balik jendela Haji Hasan ditemukan tewas dengan tertembak di kepala yang diikatkan jimat, satu tangan terkepal di depan dada, satu lagi memegang keris terhunus).

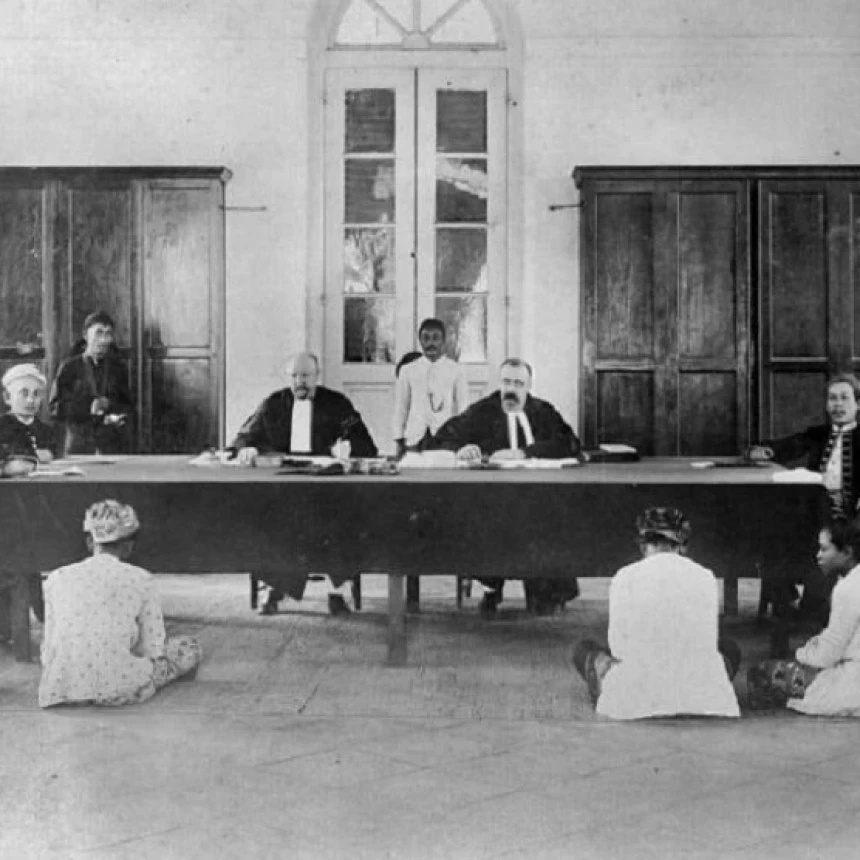

Buntut dari peristiwa geger Cimareme adalah banyaknya haji, kiai, ulama, serta para santri yang ditangkap dan diajukan ke pengadilan yang diselenggarakan di kota Garut, baik sebagai terdakwa atau dijadikan saksi (Iskandar, 2001: 149). Selanjutnya, dari proses investigasi pemerintah Hindia Belanda, belakangan diketahui bahwa Haji Hasan Arif, beserta puluhan haji dan kiai lain di daerah Priangan terlibat gerakan SI Afdeling B.

Gerakan bawah tanah ini digagas setelah pelaksanaan kongres Sarekat Islam (SI) Tasikmalaya di Manonjaya pada tahun 1918, yang dipimpin oleh seorang tokoh agama bernama Haji Ismail asal Gunung Tanjung Manonjaya Tasimalaya. SI Afdeeling B diproyeksikan sebagai gerakan rahasia untuk menyuarakan perang suci (jihad) melawan pemerintah kolonial Belanda.

Akan tetapi ketika SI Afdeling B terbongkar, Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum segera memerintahkan investigasi sekaligus penumpasan, serta penangkapan terhadap siapa saja yang terlibat gerakan ini. Efeknya, cabang-cabang Sarekat Islam lokal Jawa Barat banyak yang bubar, bahkan tokoh-tokoh Central Sarekat Islam, seperti HOS Tjokroaminoto dan Sosrokardono pun turut ditangkap (Siraishi, 1997: 154).

Agung Purnama, Pengurus Lakpesdam NU Jawa Barat dan dosen tetap Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Terpopuler

1

Khutbah Idul Adha 1445 H: Hari Raya, Cinta, dan Kepedulian pada Sesama

2

Doa Sembelih Hewan Kurban

3

Khutbah Idul Adha: Hari Raya dan Kebahagiaan Bersama

4

Khutbah Idul Adha Bahasa Sunda: Kurban Nembongkeun Kataatan, Rereongan, jeung Pangorbanan

5

Khutbah Idul Adha: Kurban dan Keteladanan Keluarga Nabi Ibrahim

6

Khutbah Idul Adha Bahasa Arab: Memetik Hikmah dari Keteguhan Nabi Ibrahim dan Ismail

Terkini

Lihat Semua